目次

1.見出し

2.過去に行こう!

3.物事を簡略化していこう

4.半導体露光装置とは

5.初めて特許を解きほぐす

1.見出し

LSIを作る為に欠かせない半導体露光装置。その中でも主流となっている走査型露光装置。

その基本特許を発明し、更に、今や8割のシェアを有するオランダのASML社が、日本からそのシェアを奪い取った要因の一つとされる、ツインステージの原理特許をASMLよりも前に発明した技術者が出す発明方法の本。

日本の技術を担う若手の技術者が、発明方法を覚え、特許を使い熟せる様になるために、是非読んで頂きたい一冊。

貴方も、筆者と一緒に開発を行っていた現場に立ち返り、技術の基礎を学びながら問題解決ができる発明を考え、特許出願する手法を学んでみませんか?

ここでは第5章までの内容を読むことができます。この本のイメージを理解して頂ければ良いと思います。

2.過去に行こう!

2022年、新米の技術者である私Aは大学を卒業し、今年大手の会社に就職した。研修を終え、精密機器の開発部に配属になった。そこで製品のことについて勉強し、OJT指導員に付いて製品のソフト開発のサポートを行っていた。

そこでは年に数件、特許出願を行うノルマがあった。でも、研修で特許のことを少し聞いただけで、何をどうすれば良いか分からない。

製品の事が書かれている特許を調べて読んでみたが、ワザと難しくしているような言葉が十数ページに並んでおり、読む気になれない。

「でももう入社して半年、そろそろ特許出願をしなければ・・・」

喫茶店でコーヒーを飲みつつ、アイデアが浮かばないAは途方に暮れていた。

その前に現れた一人の男。60歳位の男性である。このコロナの時期に、「相席で良いですか?」と前の座席に座った。

このご時世にマスクも付けていない。「ちょっと、困るのですけれど・・・」と言いかけた時、その男は「特許について悩んでいない?」と話かけてきた。

正しくその通りなので、私は言葉を詰まらせた。「そうですが、何で分かったのですか?」と問いかけると、「顔に書いてあったよ」とそっけなく。そんなこと、顔に書いてある訳がない。

すかさず彼は、「特許と発明の違いって分かる?」と聞いて来た。

「こいつ、何を言っているのだろう?特許=発明に決まっているだろう?」と思ったが、そこで冷静になり考え直してみた。

「特許は発明を文章にして、特許庁に出された書類のことだと思う。でも発明って、何だろう?今、自分がやっている仕事の何処が発明で、何処が一般の技術なのだろう?

それが分からないで特許を出す事ができるのだろうか・・・」急に不安になってきた。

彼は自分をKと紹介し、こう言ってきた。「もし、君が望むのならば、発明の仕方・特許の出し方を教えるよ」と。

「なんだ、こいつは。発明の仕方・特許の出し方ならば、研修の時に教わった。発明を思い付いたら、特許仕様書という決められたフォーマットに書いて出せば良いだけ。何かの特許本の押し売りか!」

私は黙って席を立とうとした。Kは「私と一緒に過去の開発現場に行かない?そこで一緒に開発を行うのが、発明を思い付き、特許を出願する勉強には一番だよ」と言ってきた。

ますます怪しい。でも確かに言っていることは一理ある。過去だから、そこで発明したものがあれば、今特許として残っているはず。

その現場ではどういう問題が発生し、どうやって発明が生まれ、それがどんな特許になっているのか分かれば、具体的に問題→発明→特許の流れが分かるかもしれない。

「そんなことができる訳がない。でも、もしできるならばやってみたい」と私は返事をした。

「では目をつぶってごらん」とKに言われ、私は半信半疑で目をつぶった。急に眠気に襲われ、その場で眠ってしまったようである。

気が付くと、全く見知らぬところに座っていた。カレンダーを見たらそこは1986年。35年過去に戻ったことになる。

隣には若い顔のKがいた。どうやら、Kは入社2年目で、私は今年の新人、KがOJT指導員という設定のようだ。

Kは言った。「さあ、過去に来たよ。でもここは過去だから、未来から来た君の情報は話しても相手に届かないよ。だから、相手からの情報を頼りに、開発と発明、特許について、実体験で学んで行こう」と。

私はこの状況に少し驚き後悔した。「Kに会った時、何故直ぐに席を立たなかったのだろう。未来の私はどうなってしまうのだろう」

Kはそれを察知してか、「心配しなくても大丈夫。浦島太郎のようなことは無いよ。ここで特許のことを学んで一定のレベルに到達したら、あの喫茶店の同時刻に戻れるよ」と説明してくれた。

でも私にはもう一つ心配なことがある。35年前と言えば、自分の親が若かった頃の時代である。そのような古い技術を開発現場で学ぶことに意味があるのだろうか?その疑問をKにぶつけてみた。

Kは「君は“からくり人形”を知っていますか?」と聞き返してきた。

私は江戸時代頃の動く人形で、お茶を運ぶ人形をテレビで見たことがあったので、「はい。知っています。」と答えた。

Kは「ではそのからくり人形を作れますか?」と言ったので、私は「その分野については素人なので、直ぐには無理です。でも、その部品があって、設計図があって、組み立て方が分かれば可能だと思います・・・」と答えた。

あれ?私は何か矛盾したことを言っていないか?先程は古い技術から学ぶことがあるか疑問に思っていたのに、江戸時代の技術を知ろうと考えている。

私は返事をしながら首をかしげた。

Kは「もう分かりましたよね?学生の時に学ぶことは、世の中にある色々な“製品”について学んでいるのではありません。

その“製品”が世の中に存在している事実と、その多くの“製品”に共通に使える基礎の技術を学んでいるだけです。」

「社会に出て会社に入社すれば、その会社が取り扱っている“製品”について、新たに学ぶ必要があります。

技術が古いか、新しいかを判断できるのはその“製品”について学んだ人だけです。学んでいない人にとっては時代に関係なく、全てが新しいことになります。」

私はそれを聞いて安心し、自分の知らない分野で学ぶことに納得し、覚悟を決めた。折角の機会だし、元の世界に戻れるならば、精一杯技術を学んで行こうと。

「Kさん。私の名前はAです。これから宜しくお願いします」と話すと、Kは優しくうなずいた。

3.物事を簡略化していこう

この会社はカメラで有名な光学会社。その中でもLSI(半導体集積回路)を作るのに欠かせない製造装置を開発している事業部の一員となっているようだ。

新人の私は、この装置がどんな装置か分からない。上司からは、「これを勉強しなさい」と、分厚い資料と光学の参考書を渡された。

未来と違って、1人1台のPCなど持っていない。殆どが紙の資料である。中を見ると見知らぬ専門用語と、複雑な数式のオンパレード。

PCが無いので、専門用語を調べようにもできない。特許を読むより遥かにハードルが高そうである。

私はKに対し文句を言った。「私の専門はソフトウェア開発です。半導体の知識も光学の知識も殆ど無い!特許を読むのだけでも難しいのに、こんな膨大な専門資料を理解できる訳ない!」と。

Kは笑って言った。「これは辞書だと思いなさい。覚える必要はありません。

発明をするのには複雑なことをしてはダメだ。最初は何でもシンプルに考えて、細かい部分は覚えなくても良いよ。記憶する時間があったら、考える方に時間を費やすこと」と。

本当にそれで良いのか不安だったが、「今頼るのはKしかいないから、黙って信じてみよう」と思い、うなずいた。

Kは、「でも何も知らないと始まらない。最低限の知識は身に付けないとね。だからそこだけはしっかり理解してね」と言い話し始めた。

4.半導体露光装置とは

Kが「LSIについては知っている?それを製造するのに“半導体縮小投影露光装置”という装置が不可欠だ。ここで作っているのはその装置だけど、それについては知っている?」と聞いて来た。

そりゃ現代人ならば、殆ど全ての電気製品にLSIが使われていることは知っている。

でも半導体縮小投影露光装置というのは初耳であった。私は「LSIは知っていますが、その装置の事は知りません」と答えた。

確かLSIは膨大な情報を記憶するもので、メモリーとして使う。CPU等も含まれる。現代社会に無くてはならないものだったはず。

でもそれを製造する半導体縮小投影露光装置とはどんな装置だろう?少し興味が沸いた。

Kが引き続き話し出した。

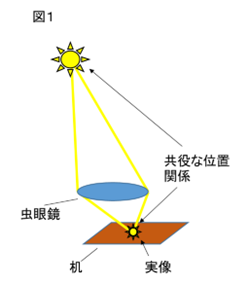

「LSIを作る為には、数ミリの四角い半導体基板の上に、ミクロンオーダーの細かいパターンを、何回も繰り返して投影露光する必要がある。見てごらん」

と言い、少し暗いところで、蛍光灯を点灯し、持って来た虫眼鏡で机の上に蛍光灯を映し出した。

「蛍光灯が小さく投影されていますね!」と私は答えた。Kは「レンズを使うと、このように光を出すものは、別の場所にその像を投影できる。これが縮小投影露光装置の基本的な原理。

LSIを作る場合は、この蛍光灯がレチクルというガラス基板で、虫眼鏡が何十枚ものレンズを組み合わせた投影光学系、この机が半導体基板という感じだね」と言い、紙を取り出して図を書き始めた。

「図1を見てごらん。蛍光灯から虫眼鏡を通って机の上に像ができる現象を、光を線として描いた図だけど、今やった実験を紙に簡略化して表している。

光線はこんな感じで、線で結んで表す事が多い。蛍光灯から2本線が出て広がり、虫眼鏡で方向が変わって、机の上でまた線が交差している。

このように線が1点に集まっている場所同士を“共役な関係”と言う。」

「物体を大きくしたり小さくしたりして、別のところに像として映し出せる訳だね。こういう映し出された像のことを“実像”と呼ぶ。今回は大きなものを小さく投影しているから、縮小投影したことになる。」

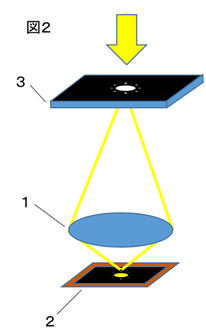

「実験の図1は蛍光灯を使ったけど、光らないものでも光を当ててあげれば、それが光っている様に見せることはできる。」

「図2はその例だよ。この図2ではそれぞれの物体の名前を記号にして表しているよ。図が複雑になると、名前が長い時に書き込めなくなるので、番号や記号の方が書き易くなる。」

「番号3は、ガラス板の上に光を通さないシールを貼って、そのシールに光が漏れるように模様を切り取って作ったものだよ。名前はパターン板としよう。

“パターン板3”と文章に書けば、番号と名前の置き変えが簡単でしょ?」

「上の矢印の方から光をパターン板3に当ててあげる。これならば、パターン板3自体が光らなくても、机2の上にも、パターン板3の実像を縮小投影できるよね。」

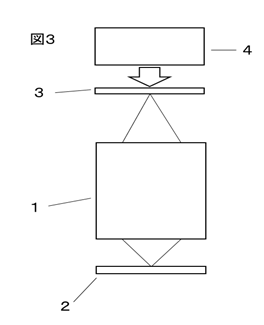

「最後に図3の説明だよ。図3ではもう少し、装置らしく言い方を変えてみよう。」

「まず番号1はたくさんのレンズが入っているから“縮小投影光学系1”、番号2は半導体基板である“ウェハ2”、番号3はガラス板の下面にクロムでパターンが作られている“レチクル3”、“マスク”とも呼ばれる。

番号4は照明光を作りだす部分で、“照明系4”とするよ。」

では最初の第1課題だよ。これらの4つの単語を使って、図3の説明をしてみて下さい。」

私は少しびっくりした。図3は何となく特許に出て来そうな図である。図1の実験をやっていた時は内容が直ぐに理解できた。でも言葉だけで内容を表そうと思うと、結構複雑になりそうである。

Kがしばらくしてから解説を始めた。「A君、できた?では回答例を出してみるよ。これは色々な言い方があるので、この例ぐらいの記述ならばOK。

そうでなかったら、特許として書く時は、こんな感じで説明をすると思ってね。」

回答例「レチクル3の上に設置された照明系4から射出される光線は、前記レチクル3上の物体を照射し、その透過光が、縮小投影光学系1を介して、前記縮小投影光学系1の下に設置された共役な位置関係にあるウェハ2の表面上に、前記物体の実像として縮小投影される。」

「どう?すごく難しくなるでしょう?作ってくれた文章の中に“その”とか、“この”とかの代名詞が入っていればNG。」

「特許では曖昧な文章だと、権利化できないこともある。だから曖昧なところを無くそうと努力すると、すごく複雑そうな文章になってしまう。」

「でも、原理を理解して図3を見れば、どういう機構か分かるよね?だから、特許に慣れるには、最初から読むのではなく、図を見るところから始めると良いよ。」

私は特許の文章が複雑に見える理由が何となく分かった。また、半導体縮小投影露光装置が光学的にどんな原理のものかも概略は分かった。

特許を見る時も、図から見た方がとっつき易いかもしれない。あと、未だ説明を受けていない“露光”の文字が入っているのが気になった。「Kさん。露光ってなんですか?」

Kは「露光?昔なら、ネガフィルムから写真を作る場合に、ネガフィルムの画像を、感光剤が付いた写真紙上に拡大投影し、感光した写真紙を現像液に浸して写真を作るのと同じ原理と説明したけれどね。昔の理系なら話は通ったのに・・・」

「未来はデジカメの時代だから、焼き回しもプリンターだよね?理系にでも説明がし難いな~」とつぶやいた。確かに、小さい時にフィルムを使うカメラはあったが、見なくなって久しい。

「縮小投影露光装置で作られる半導体チップは細かいパターンで作られている。その具体的方法だけど、まずレチクルに描かれたパターンをウェハ上に投影し実像を作る。

そのウェハ上には“レジスト”と言う感光剤が塗られていて、光が当たった実像部分が感光する。」

「その光は紫外線で、光が当たった部分が硬化する。そのウェハを現像液に付けると硬化した部分が残って、細かいパターンが形成される。その感光させる工程のことを“露光”と呼んでいるよ」と教えてくれた。

Kは、「A君、最初で疲れたでしょ?本来、半導体露光装置は、“サブミクロンオーダーのパターンを形成する精密機器”と言われている。」

「一見難しそうだが、原理は今回の実験と同じ。難しいことを難しく考えずに、身近なものに例えて行くと理解し易くなる。今後発明をしたいなら、基本中の基本」と言った。

確かに分かり易く理解できた。これは重要かもしれない。

今日は縮小投影露光装置がどんなものかと、特許の文章が難しくなる理由、難しいことは簡単なことに置き変える考え方を学んだ。

レベルが1上がった感じである。この世界では寝ると、次のステップになるみたいだ。今日は色々あって疲れた。寝よう。

5.初めて特許を解きほぐす

目が覚めたので専門資料を眺めていると、緊急打ち合わせの招集があった。私はその打ち合わせにKさんと共に出席した。

上司は「今日は今問題となっている特許について検討したいと思います」と挨拶し説明を始めた。それは特公昭60-002772という公告特許であった。

打ち合わせに出席して特許の内容を説明されたが、今一私の知識では良く分からなかった。

Kさんが「特許の中で、特許の権利を示している部分は何処だか知っている?」と聞いて来た。

私は「それなら知財研修で習いました。確か、特許の登録申請をして、許可された登録特許の中の“特許請求の範囲”という部分に書いてある内容が権利だったと思います」と答えた。

Kは、「登録特許と特許請求の範囲の意味は理解しているのですね。では課題2を始めましょう。課題2は“自分にとって分かり易い図を作る”です。

特許には全体図と詳細図があります。全体図は全体の構成、詳細図は特に権利化したい部分を説明するために書かれていることが多い。」と課題を出してきた。そんな急にできるものなのか?

「ある程度、その装置に対して基礎知識があれば、“特許図”と“特許請求の範囲”を見比べて、該当しそうなものが多くある図を選ぶ。次に、特許請求の範囲で、選んだ図に書き込まれていない部分を他の図から書き足して行く。」

「最後に、自分で作った図の中に、部品の名称を特許明細書の中から探し出して追加していく感じです。そうすれば、その図自体がどのような発明かを示していることになる。これがヒント。」と説明を付け加えた。

Kは「でも紙の資料は慣れていないよね?周りの人には見えない装置を貸してあげるよ」と言い、タブレットを渡してくれた。

「このタブレットは、未来のJ-PlatPatという特許検索システムにつながっている。特許公告番号:特公昭60-002772が分かっているので、その番号を入力すれば全文が参照できます。お絵描き用のアプリも入れてあります。」と言った。

この紙しか無い時代に、このタブレットは嬉しい。活用して行こう。

課題は、私には相当ハードルが高いように感じられる。でも、ここに来たのは発明ができるようになること、また、特許を出願できる技量を得るのが目的である。Kの言った通りに考えてみよう。

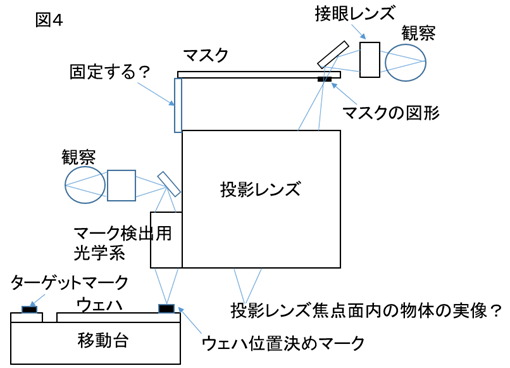

まず、“特許請求の範囲”と関わりの深そうな図で、該当しそうなのは特許図1であると考えた。次に、特許で請求している文章が何処を指しているか、作成している図4に書き入れてみることにした。

やはり特許は難しい・・・良く分からない・・・でも、特許図1は何となくKさんに教えてもらった図3に似ている感じ。

では特許図1をベースに、全体を表す特許図3の中から関係のありそうな部分をピックアップし、それを図4に書き足していこう。

それで、特許図に載っている番号の名前を特許の明細書の中から探して図4に記入、請求項に書かれた状態を再現してみた。

レンズを通る光線は教えてもらった通り線で書いたら、何処が共役な関係か、分かった気がする。“観察”という言葉は、目で見るのだから、マスクの図形と、投影レンズ焦点内の実像?を目で同時に見ることが権利だと思った。

あと、ウェハの下にある移動台や、ターゲットマークは何で必要なのだろう?私はKさんにこの図を見せて、その疑問をぶつけてみた。

Kは「初歩の知識だけでここまでの図を書けるのはすごいですね。ほぼOKです」と言ってくれた。少し嬉しくなった。

Kは続けて「この特許を理解するには、アライメントという必須の技術を知る必要がありますね。」

「縮小投影露光装置で作られる半導体は、ウェハ上にレチクルパターンを投影露光し、レチクルを変えてはその工程を何回も繰り返し、何層にも重ね合わせて行く必要があります。」と言った。

Kの話に対し私は「重ね合わせとは色付き版画と同じかな?模様が上手く重なるように基準となる面を作って、その部分にそれぞれの版画を合わせて紙に絵画を作成していく感じですか?テレビで特集を見たことがあります。」と答えた。

Kは「上手い例えですね。その通りです。でも、レチクルとウェハはレンズを介して共役な位置関係にあり、物理的に離れています。版画のように物理的に押し当てることはできません。」

「また、その重ね合わせる正確さは、ミクロンオーダーです。その正確さを出すには、“押し当てる方法”ではちょっと厳しいと思います」

「書いてくれた図4のように、マスクの図形の上に接眼レンズを入れ、もう一つ共役な観察位置を目の中に作ります。これで人間の目の網膜も共役な位置という事になりますね。」

「実は人間の目にも水晶体というレンズが付いています。そのレンズを使って、網膜に“共役な位置にある物体”の実像を映し出す。これが目で物体が見える原理です。」と説明してくれた。

「具体的に説明すると、マスクの図形と“レンズ焦点面内の物体”が共役な関係であり、更に共役な位置である目の網膜上で、マスクの図形の実像と、“レンズ焦点面内の物体”の実像が、同時に観察できる構成となります。」

「ところで、A君、顕微鏡で何かを観察したことはありますか?」

私は中学の時の生物の実験で、水の中のミトコンドリアを観察したことを思い出した。

「はい。あります。確か、小さな生物を観察するのに、顕微鏡で大きくして観察したと思います。」

Kは、「それと今回の観察は同じことをしています。マスクの図形も“レンズ焦点面内の物体”も、ミクロンオーダーの小さなものです。直接目で見る事はできません。」

「接眼レンズを顕微鏡だと思って下さい。そうすれば、マスクの図形も“レンズ焦点面内の物体”も実像として拡大して観察できるのが分かるでしょ?」

私は何となくこの説明までは理解できた。あと、“レンズ焦点面内の物体”とはどういうことか?今度はそれを確認してみた。

Kは、「それも簡単に考えましょう。携帯電話のカメラで写真を撮ったことはありますか?」と聞いてきた。

それは当然ある。現代人で携帯電話のカメラ機構でカメラを使ったことが無い人がいたら、逆に珍しい。

私は「現代人なら当たり前です」と答えた。Kは「そうですよね?すごい近くのものを取る時に困ることはありますか?」と聞き返してきた。

私は少し考えてみた。近くのものを取る時に嫌な事は・・・そうだ。近くだと、映したいものがピンボケになってしまい、携帯を動かしてピントを合わせるのに時間がかかる。私はそのことをKに説明した。

Kは、「“レンズ焦点面内の物体”もそのことを指しています。現在風に言い変えると、“観察する時にピンボケにならない様に、被写体の位置を前後に動かし、観察時に物体像が綺麗に見えた位置に置いた被写体”という意味です。」

「ここでは、焦点が合う=像が綺麗に見えると理解しておけば良いです。」と言った。

私は、「“レンズ焦点面内の物体”が綺麗な実像で観察できる状態であることは理解しました。ではその物体とは具体的に何を指しているのですか?」とKに聞いた。

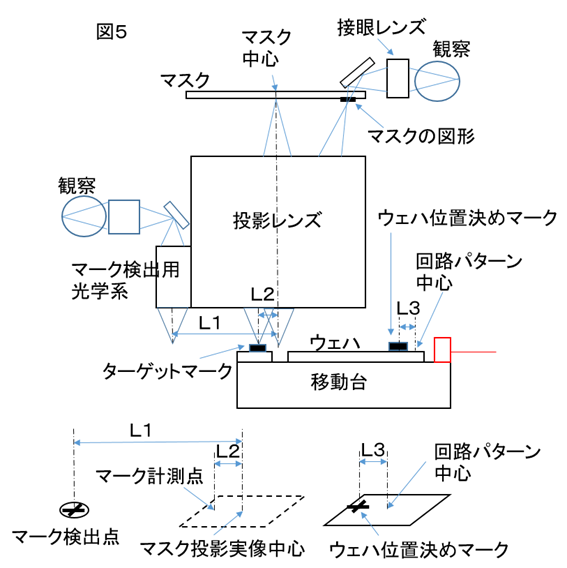

Kは「それは、図4でウェハの横にあるターゲットマークです。」と言い、図5を書いた。

Kは「ちょっとA君の書いた図4よりも複雑になってしまいましたね。変えたところを説明しますね」と言い説明を始めた。ここは複雑そうなので、ゆっくり理解しながら聞こう。

「A君が書いた図4と違うのは、接眼レンズから観察するものが、マスクの図形の実像と、ターゲットマークの実像になるように、移動台を移動させたこと。」

「移動台には、距離を測る機構を赤い線で描いたこと。これは移動台を動かした時に、その距離を測る非接触の物差しと考えれば良いよ。でも、特許の請求項には書かれていないから赤線にしている。」

なるほど。ここまでは納得。

「図5の下の斜視図を見て下さい。マスクの回路パターン部の実像で、その中心位置を示すマスク投影像中心と、接眼レンズで観察する計測点を示すマーク計測点の距離をL2とします。」

「既に前の工程でウェハ上に露光されて作られた回路パターンの中心と、ウェハ位置決めマーク間の距離をL3とします。このL2とL3は、マスクの回路パターン設計時に設計値として決まっています。」

これは文章では分かり難い。でも図5の下図を見ながら考えると斜視図なので理解できる。

「マスク投影実像中心と、マーク検出用光学系のマーク検出点間の距離L1は装置の製造時に実測して決まっています。でもマスクを交換すると、マスクの位置が微小に変化します。」

「マスクの位置が変わるとマスク投影像中心の位置も変わりますので、L1だけは変化してしまいます。」

マスクを交換すると、L1は変化してしまうのか。

「L1を測り直すには、まずターゲットマークをマーク検出点に置き観察し、マーク検出用光学系のマーク検出点とターゲットマークの位置のズレを測ります。」

「次にL1-L2の距離だけ移動台を動かし、図5上図のように接眼レンズで観察できるマーク計測点にターゲットマークを移動し、ターゲットマークの実像とマスクの図形の実像とのズレを測ります。」

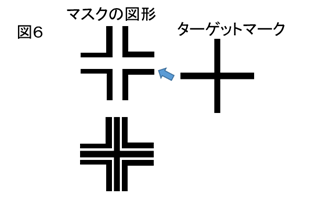

「図6はマスクの図形の実像とターゲットマークの実像がずれていた時に移動台を矢印の方向に移動して位置合わせしている様子を示しているよ。

元の状態から動かして位置合わせが終わった時の移動量を測ってあげれば、ズレ量が分かるよね。」

「このようにL1の距離を実測して新しいL1として測り直す作業を“ベースライン計測”と言います。マスクを固定した後には必ず、このベースライン計測を1度実施します。」

「ウェハを交換後に、マーク検出用光学系でウェハ上のウェハ位置決めマークを計測します。」

「その後、実測した新しいL1-L3だけ移動すれば、マスクの回路パターンの縮小投影された実像の中心と、ウェハ上に作られている回路パターンの中心を正確に合せることができます。」

「このベースライン計測を含めて、マスクの回路パターンの縮小投影された実像の中心と、ウェハ上に作られている回路パターンの中心を正確に合せる作業を“アライメント”と言います。」

「“アライメント”以外にも、“位置合わせ”とか、“重ね合わせ”という言い方も使われます。但し、これらは単純に“正確に合せる”場合も使われる汎用語にもなっています。」

Kは「今、ベースライン計測とアライメントを細かく説明したけれど、詳細は覚えなくても良いです。“車の運転”と聞いた時、いちいちハンドルを握って、左右を見て、ブレーキからアクセルに踏みかえるなんて想像しないでしょ?」

「言葉の概要が分かったら、イメージだけ頭に描いていくことも特許を読む時は重要です」と言った。

私はL1,L2,L3の計算は分かり難かったので、自分で確かめなければならないと思っていたが、図4、5、6でそのイメージは掴めた気がした。

私は、「アライメントはウェハ上のパターンにレチクル上のパターンを投影露光する時に、正確に合せることで、ベースライン計測はマーク検出用光学系の位置と露光する中心位置の距離を正確に測っておくことですね」と言った。

Kは優しくうなずいた。

Kの言う通り、細かいところで立ち止まらずに、全体像が分かるように先に進もうと思った。

続けて、Kは「では課題3を出すよ。イメージは掴められたと思うので、自分の分かる言葉を使って、特許の請求項を箇条書きにして下さい。但し、使って良い単語は図4と図5に書かれているものだけにして」と課題を出してきた。

私は考えて、以下のように箇条書きにしたものをKに渡した。

・マスクは投影レンズに対して常に同一関係(固定した?)位置におく

・投影レンズ光路外?にあるマーク検出用光学系で、ウェハ上のターゲットマークを検出

・ターゲットマークとマスクの図形を同時に観察する為の拡大投影する接眼レンズがある

Kは「すごいね。この特許の内容をよく理解しているね!」と褒めてくれてから説明を続けた。

「A君が“?”と記入したところを簡単に説明します。まず“マスクは投影レンズに対して常に同一関係”の部分を説明するね。」

「1枚のマスクを使って、何百枚ものウェハを交換して露光していく装置だから、一般に、最初にマスクを所定の位置に合わせたら、投影レンズに対し同一の位置関係を維持できるように固定してしまう。」

「固定されているからマスクの位置は変わらない。それを前提条件としている訳だね。」

「次に、“投影レンズ光路外”とはマスク上の回路パターン部を投影するための光路を邪魔しない位置に配置したという意味。図4ではマーク検出用光学系が投影レンズの外に置かれている。これは完全に投影レンズ光路よりも外にあるよね。」

「箇条書きにしてもらったように、発明内容自体は基本この位の文章でまとめられるもの。でも、これだけでは公知資料にこの構成要件を持っているものがあれば、特許権は認められない。」

「構成要件を細かく追加すればする程、完全に一致した公知資料は無くなってくる。但し、構成要件を多くすれば、それに代わる代替え案も多くなる。」

「例えば、この特許の全体構成特許図3の説明を見ると、構成要件として、XYの2軸方向の距離を測るXY干渉計や、ターゲットマークの下から照明する照明部分、ウェハの回転を補正する2つのマーク検出用光学系が書かれているよね?」

「本当は、それらも無いと装置としては成り立たないけど、特許請求の範囲には一切、その存在は書かれていない。」

「特許は既に特許庁に認められて特許権が発生している。即ち、箇条書きの構成要件だけでも、特許を審査した時点で、公知資料が見つからなかったことになる。」

「だから、詳細の構成要件を追加する必要が無い。非常にパワフルな特許という位置付けになる。疲れた?大分進んだから、そろそろ今日は終わりにしよう。」と言い、Kはその場を立ち去った。

私はまだ全体構成図3に書かれた技術の詳細を知らない。でも特許請求の範囲は理解できている。もし、特許を最初から読んで、全てを理解しようとしていたら、相当時間がかかっていた。

多分、途中で理解するのを諦めていただろう。これからは、特許に書かれていることから必要な要件だけ抜き取って理解する習慣を付ければ、特許を読むのは怖くない気がしてきた。

特許の簡単な読み方が分かったので、レベルが2に上がった感じだ。ちょっと理解するのに疲れた。休もう。私は深い眠りについた。

--------------------------------------------------------------------------------

以上、

の第1~5章までを紹介しました。

このように、私と一緒に読者が当時の技術開発現場にワープしてもらい、一緒に開発・発明を行う過程を共有してもらうというノンフィクションです。

私が現役時代に発明を行った軌跡を辿ってもらい、光学・メカの基礎的な学習と、その200件近くの発明の具体的考案経緯を考えながら、テクニックを習得してもらいます。

上記を読んで頂いた方の中には、「内容が難しい」、「アイデアを出すのに知らない複雑な装置の構成を覚えなければならないの?」と感じるかもしれません。

でも、発明に最も大事なことは”実践”です。

ステッパーは精密機器の中でも群を抜いて難しい技術が集積しています。

その技術を誰でも理解できるように、殆どの説明は簡単な図で行っています。これらの技術は汎用性もあり、殆どの精密機器への応用が可能です。

数式は中学校の数学レベルで理解でき、何といっても色々な技術を図で考える習慣が身に付いていきます。これは特許のアイデア出しに重要なことです。

しっかり読んで学習して頂ければ、別の開発部門でもこの考え方は応用でき、特許明細書を読むことや、特許のアイデア出しのハードルは相当下がるはずです。試してみませんか?